半導體激光器原理、類型與光學元件全解析

半導體激光器(Semiconductor Laser Diode)是光電子技術的核心器件,激光器憑借其高效率、小型化及波長多樣性,廣泛應用于通信、醫療、工業加工等領域。從1917年愛因斯坦提出“受激發射”理論開始,半導體激光器迎來蓬勃的發展階段。

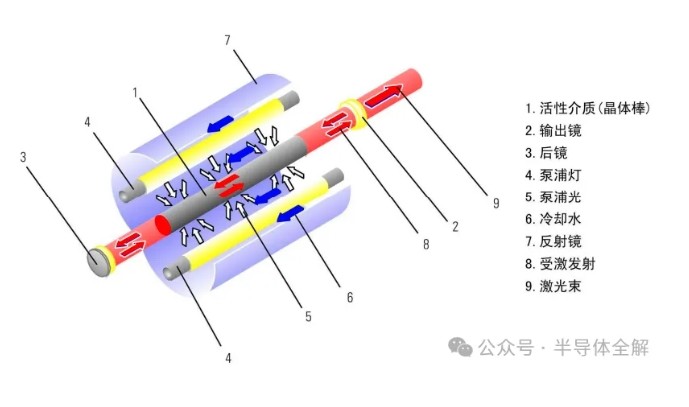

(圖源網絡,侵刪)

遵循“受激發射”理論,在激光器的中間放置一種叫YAG釔鋁石榴石(形狀看似一根玻璃棒),然后在外面覆蓋一些釹元素,釹元素是一種不穩定的元素,一旦受到刺激就發光,且發出的光很穩定,為1064nm波段光線,通過不斷刺激釹使其不停發光,就形成了激光,刺激釹元素的燈,叫泵浦燈,多個激光器串成一線可以有效把激光能量放大。

(圖源網絡,侵刪)

一、半導體激光器工作原理

1. 基本發光機制

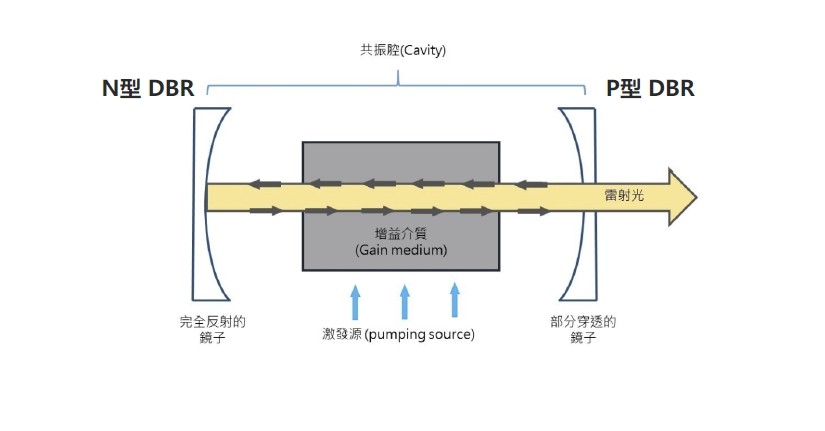

半導體激光器的發光也是基于受激發射原理,一般經歷粒子數反轉、 諧振腔反饋及光放大幾個步驟。

粒子數反轉:當向半導體PN結施加正向偏壓時,電子從導帶躍遷至價帶,與空穴復合釋放光子。

諧振腔反饋:由反射鏡構成的光學諧振腔(法布里-珀羅腔)使光子多次反射,觸發受激發射鏈式反應,形成相干激光。

光放大:增益介質(如GaAs、InP)在電流驅動下持續產生光子,直至輸出穩定的激光束。

(圖源網絡,侵刪)

2. 核心結構特征

有源區(Active Region):光子產生與放大的核心區域,厚度僅幾微米。

波導結構:限制光子橫向擴散,提升能量密度(如脊形波導、掩埋異質結)。

熱沉設計:高導熱材料(如銅鎢合金)快速散熱,防止熱致波長漂移。

二、半導體激光器的主要類型

根據結構與應用場景,半導體激光器可分為以下四類:

1. 邊發射激光器(Edge-Emitting Laser, EEL)

激光從芯片側面的解理面輸出,形成橢圓形光斑(發散角約30°×10°),典型波長如808 nm(泵浦)、980 nm(通信)、1550 nm(光纖通信),廣泛用于高功率工業切割、光纖激光器泵浦源、光通信骨干網。

2. 垂直腔面發射激光器(VCSEL)

激光垂直于芯片表面發射,光束圓形對稱(發散角<15°), 集成分布式布拉格反射鏡(DBR),無需外部反射鏡,廣泛用于3D傳感(如手機人臉識別)、短距光通信(數據中心)、激光雷達(LiDAR)。

3. 量子級聯激光器(Quantum Cascade Laser, QCL)

基于電子在量子阱間的級聯躍遷,波長覆蓋中遠紅外(3–30 μm),無需粒子數反轉,通過子帶間躍遷產生光子,常規用于氣體傳感(如CO?檢測)、太赫茲成像、環境監測等應用領域。

4. 可調諧激光器(Tunable Laser)

可調諧激光器外腔設計(光柵/棱鏡/MEMS反射鏡),波長調諧范圍可達±50 nm,窄線寬(<100 kHz),高邊模抑制比(>50 dB),常用于密集波分復用(DWDM)通信、光譜分析、生物醫學成像等應用。

三、半導體激光器的核心光學元件

半導體激光器的性能高度依賴光學元件的協同作用,如激光窗口片、反射鏡、準直與聚焦透鏡、濾光片與分束片、衍射光學元件。

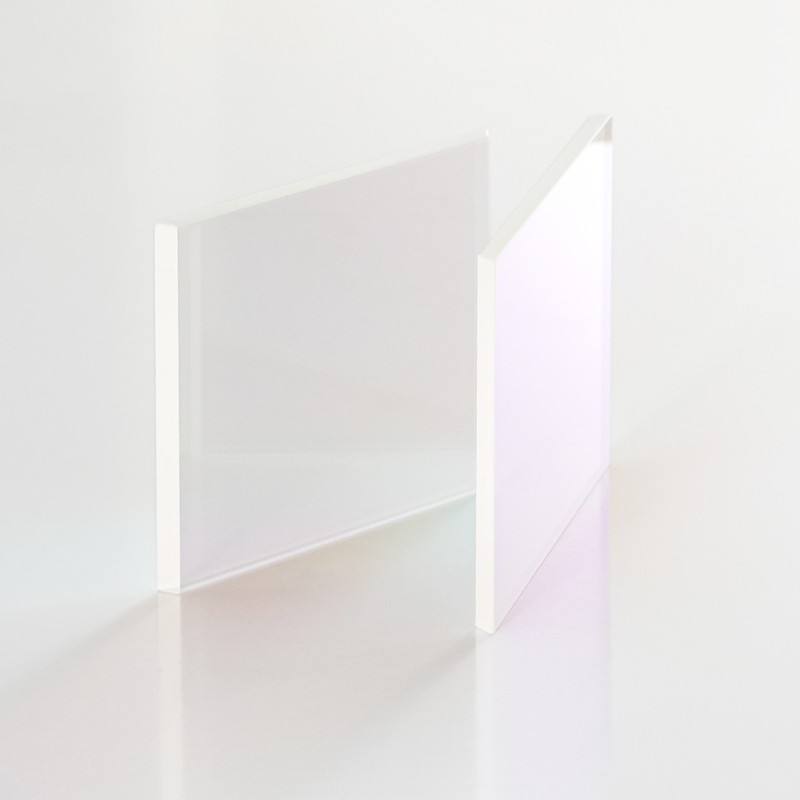

1. 窗口片(Optical Window)作為激光輸出端的保護屏障,需同時滿足高透過率與抗環境侵蝕。

技術指標:材料透過率:>95%(以GaAs窗口片為例,808 nm透過率可達99%)。

損傷閾值:>10 MW/cm2(防止高功率激光燒蝕)。

適配場景:高功率EEL常采用金剛石窗口片(導熱率2000 W/m·K,散熱優異)。

2. 反射鏡(Mirror)

集成式反射鏡:DBR反射鏡:由數十層AlGaAs/GaAs交替生長,反射率>99.9%(VCSEL核心)。

解理面反射鏡:利用半導體晶體的天然解理面(如InP),反射率約30%,構成法布里-珀羅腔(EEL)。

外置反射鏡:

光柵反射鏡:用于可調諧激光器,波長調諧精度達0.01 nm。

高反鍍膜:介質膜堆棧(如SiO?/Ta?O?)實現>99.5%反射率。

3. 準直與聚焦透鏡

設計挑戰:半導體激光器的高發散角(EEL典型值30°×10°)需通過透鏡矯正為平行光。

解決方案:

非球面透鏡:消除球差,準直效率>90%(如Thorlabs C240TME-B,NA=0.6)。

光纖耦合透鏡組:多透鏡組合(如雙膠合透鏡)將光斑匹配單模光纖(模場直徑9 μm)。

(激埃特原創圖)

4. 濾光片與分束片

光譜優化:帶通濾光片:抑制自發輻射(邊模抑制比提升至>40 dB)。

二向色分束片:反射泵浦光(如808 nm)回諧振腔,提升電光效率。

功率監控:

分束片(90:10)將部分激光導向光電二極管,實時校準輸出功率。

5. 衍射光學元件(DOE)

功能擴展:

光束勻化:將高斯光斑轉換為平頂分布(均勻性>95%),用于激光焊接。

結構光生成:VCSEL陣列+DOE產生數萬點陣,用于3D人臉識別(如iPhone Face ID)。

四、光學元件與激光器性能的關聯

| 性能指標 | 依賴的光學元件 | 技術影響 |

| 輸出功率 | 窗口片抗損傷能力、反射鏡熱穩定性 | 金剛石窗口片可承受kW級連續光功率 |

| 光譜純度 | 濾光片帶寬、DBR反射鏡波長選擇性 | 窄帶濾光片(0.1 nm)用于DWDM系統 |

| 光束質量 | 非球面準直透鏡、DOE光束整形 | M2因子從3.0優化至1.1(近衍射極限) |

| 可靠性壽命 | 耐腐蝕鍍膜、高精度膠合工藝 | Si?N?鍍膜使激光器壽命>10,000小時 |

五、未來技術趨勢

1. 片上集成光學:硅光子學技術將透鏡、光柵直接集成于激光芯片,減少裝配復雜度(如Intel硅光激光器)。

2. 智能光學調控:液晶空間光調制器(LC-SLM)動態校正像差,適應復雜傳輸介質(如生物組織)。

3. 超構表面(Metasurface):納米級結構替代傳統透鏡,實現亞波長尺度光束操控(如偏振分束超構透鏡)。

半導體激光器是“光與電”的精密結合體,其性能既取決于半導體材料的量子特性,也離不開光學元件的精準調控。從保護激光腔的窗口片到塑造光束的DOE,每一個元件都是光學工程與半導體物理的智慧結晶。未來,隨著微納制造與計算光學的突破,半導體激光器將進一步向智能化、多功能化與極端性能(超短脈沖、超窄線寬)演進,成為下一代光子技術的核心引擎。